[ Columbia University – School of International Affairs Auditorium ]

Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines. Scilicet, 1975, n. 6/7, pp. 42-45.

O sintoma

Na análise, seja lá como for, é preciso dizer, há certos resultados. Nem sempre é o que se espera: é que não se tem razão em esperar, isso é o que constitui a dificuldade de ser analista. Os analistas, deles tentei especificar algo que denominei discurso analítico.

O discurso analítico existe porque é o analisante quem o exerce… por sorte. Ele tem a sorte, a sorte que algumas vezes é uma boa sorte, de ter encontrado um analista. Isso não acontece sempre. Com frequência o analista acredita que a pedra filosofal — se me permitem dizer assim — do seu ofício consiste em calar-se. O que estou dizendo aqui é bem conhecido. Ainda assim, é um erro, um desvio, o fato de que analistas falem pouco. Acontece de eu dar o que se chamam supervisões. Não sei por que chamaram isso de supervisão. É uma superaudição. Quero dizer que é muito surpreendente que se possa, para escutar o que lhes contou um clínico… é surpreendente que, por meio do que ele lhes diz, se possa ter uma representação daquele que está em análise, que é analisante. É uma nova dimensão. Vou falar disso daqui a pouco, a dimensão, que não escrevo exatamente como geralmente se escreve em francês. É melhor eu fazer um esforço e lhes mostrar como escrevo:

dit-mension [diz-menção]

É assim que eu escrevo… diz-menção…, menção, isto é — em inglês, dá pra entender — mention, o lugar onde repousa um dito.

(43) Então, o analista, seja como for, tem coisas a dizer. Ele tem coisas a dizer ao analisante dele; àquele que, de todo modo, não está ali para encarar o mero silêncio do analista. O que o analista tem a dizer é da ordem da verdade. Não sei se os senhores têm, da verdade, algo muito sensível. Quero dizer: se os senhores têm uma ideia do que a verdade é. Todo discurso implica ao menos um lugar que é o da verdade. O que chamo de “discurso” está em referência a um laço social. A análise é dessa ordem. Exceto pelo fato de que, como é novinha em folha — porque, afinal, não data de tanto tempo assim —, ela comporta um pacto. Um analisante sabe que o analista irá atendê-lo um determinado número de vezes por semana e, em princípio, ele deve ir até lá. Caso contrário, o analista — mesmo que ele não tenha comparecido — reivindicará honorários. Naturalmente, isso implica que o analista também tem deveres. Ele deve estar lá. A verdade, a partir de quando isso começa?

Começa a partir do momento em que se emprega frases. A frase é um dizer.

E esse dizer é o dizer da verdade.

Em algum lugar eu não só disse, mas escrevi, que há uma nuance… há mais que uma nuance, há uma montanha entre o dizer e o escrito. Prova disso é que as pessoas se acreditam muito mais seguras com uma promessa quando têm o que se chama de “um papel”. Um papel que é um reconhecimento de débito, por exemplo. Esse papel, isso dá suporte à verdade da promessa. É difícil ver alguém dizendo: “Isso não fui eu que escrevi”. Em todo caso, é aí que entram os especialistas — a saber, os grafólogos —, que dizem: “É essa letra aqui, sim”, o que prova que uma escrita também tem algo de individual. Mas a escrita nem sempre existiu. Antes, havia a tradição oral. Isso não impedia que as coisas se transmitissem de voz a voz. A origem do princípio da poesia é isso.

Enunciei um determinado número de pontos sobre o que se passa com a verdade. É sustentável dizer que a verdade tem uma estrutura de ficção. É o que se chama normalmente de “mito” — muitas verdades têm uma existência mítica —; é bem nesse sentido que não se tem como esgotá-la, dizê-la toda. O que enunciei desta forma: da verdade só há semidizer. A verdade a gente diz como pode, isto é, em parte. Só que, do jeito como isso se (44) apresenta, se apresenta como um todo.

E é bem aí que jaz a dificuldade: é que cumpre fazer com que aquele que está em análise sinta que essa verdade não é toda; que ela não é verdadeira para todo o mundo; que ela não é — essa é uma ideia antiga —, que ela não é geral; que ela não vale para todos. Como é possível essa coisa de que haja analistas? A coisa só é possível pelo fato de que o analisante recebe cognição — por assim dizer — de observar uma regra, de só dizer o que ele pode ter pra dizer, só o que lui tient à cœur [cala fundo em seu peito], como se diz em francês. O que significa ecoar — mas não é porque uma coisa é um eco que ela é especificada… —, o que significa ecoar uma ideia muito antiga daquilo que era o centro do ser dito “humano”, que se chamava anthropos: o centro era o coração (thymos), pelo menos era assim que era chamado; o que estava sob o coração era epitimiano.[1] Mas era uma concepção que dava ao homem um privilégio. Havia dois tipos de homem: o que se especificava por ser de uma polis — lambda, iota, sigma —, por ser um cidadão… somente ele era um ser humano em pleno direito. É claro que tudo isso ficou turvo. O fato é que, por meio das diferentes estruturas, a relação dita “política” continua existindo. E ela existe de forma mais sólida que qualquer outra.

Eu abri o caminho para algo que chamei de “dizer a verdade”. O analista advertiu, antes de o postulante entrar em análise; advertiu que ele devia dizer tudo. O que quer dizer “dizer tudo”? Isso não pode ter sentido. Só pode querer dizer “dizer qualquer coisa”. De fato, é o que se passa. É por aí que se entra em análise. O estranho é que se passa algo que é da ordem de uma inércia, de uma polarização, de uma orientação. O analisante (se a análise funciona, se isso avança) passa a falar de forma cada vez mais centrada, centrada em algo que, desde o princípio, se opõe à polis (no sentido de cidade) — a saber, sobre a sua família particular. A inércia que faz com que um sujeito só fale em papai ou em mamãe é, ainda assim, um negócio curioso. Para dizer qualquer coisa, é curioso que essa inclinação se siga; que isso faça, isso acabe fazendo como a água, formando um afluente; afluente de retorno àquilo pelo qual se está ligado à própria família, isto é, pela infância. Pode-se dizer que aí se explica o fato de que o analista só intervém por uma verdade particular, porque uma criança não é (45) uma criança abstrata. Ela teve uma história e uma história que se especifica por essa particularidade: não é a mesma coisa ter tido a sua mamãe, e não a mamãe do vizinho; o mesmo para o papai.

Não é nada do que se acredita, um papai. Não é de modo algum necessariamente aquele que, numa mulher, fez um filho. Em muitos casos não há garantia alguma, dado que a mulher, afinal, pode acontecer bastante coisa com ela, sobretudo se ela vadiar um pouco. É por isso que o papai não é, de jeito nenhum, necessariamente, aquele que — é o caso de dizer — é o pai no sentido real, no sentido da animalidade. O pai é uma função que se refere ao real, e não necessariamente o verdadeiro do real. Isso não impede que o real do pai seja absolutamente fundamental na análise. O modo de existência do pai tem a ver com o real. É o único caso em que o real é mais forte que o verdadeiro. Digamos que o real, ele também pode ser mítico. Isso não impede que, para a estrutura, seja tão importante quanto todo dizer verdadeiro. Nessa direção está o real.

É muitíssimo inquietante. É muitíssimo inquietante que haja um real que seja mítico, e é justamente por isso que Freud conservou tão fortemente em sua doutrina a função do pai.

Bom. Até aqui eu falei lentamente para que pelo menos os senhores escutassem algumas verdades fundamentais, mas devo lhes dizer o seguinte: é que, como leciono há muitíssimo tempo, não consigo nem lembrar o que disse da primeira vez — aquela que os senhores irão encontrar reproduzida no Seminário I, agora publicado… já tem quase vinte e dois anos… publicado como reprodução do meu seminário.[2] Confio no estenógrafo, na pessoa que se dispôs a garantir que as coisas fossem colocadas no francês dela; é alguém muito bom, de minha família imediata, que se dispõe a fazer o trabalho.[3]

O que enunciei primeiro concernindo ao dizer, ao dizer da verdade, é a prática que nos ensina. E encetei, no que acabo de enunciar… encetei o seguinte: que se trata de uma par-dita, uma análise. Uma partida entre alguém que fala, mas que foi advertido de que o seu falatório tinha importância. Os senhores sabem que tem gente, com quem se tem de lidar na análise, de quem obter isso é dureza. Há pessoas para quem dizer algumas palavras não é tão fácil. Chama-se isso de autismo. É uma forma rápida de dizer. Não é, de modo algum, necessariamente isso.

São simplesmente pessoas para as quais o peso das palavras é muito (46) sério e que não estão facilmente dispostas a ficar à vontade com essas palavras. Às vezes tenho de responder a casos como esses, naquela famosa supervisão de há pouco, que, de forma mais simples, em francês chamamos de contrôle (o que não quer dizer, é claro, que acreditamos controlar alguma coisa). Com frequência, nas minhas sessões de controle — pelo menos no início —, eu mais encorajo o analista — ou aquele ou aquela que acredita ser um —; eu encorajo a seguir o seu movimento. Não acho que seja sem razão — não que ele se coloque nessa posição, é muito pouco controlado —; mas não acho que seja sem razão que alguém lhe venha contar algo em nome simplesmente do seguinte: que lhe disseram que era um analista. Não é sem razão porque ele espera algo com isso. Agora, aquilo de que se trata é compreender como o que acabo de lhes retratar aqui, em linhas muito gerais, pode funcionar.

Funcionar de forma tal que, mesmo assim, o laço social constituído pela análise ricocheteie, se perpetue. Foi aí que tomei partido e disse… — em algo onde, de um lado, há alguém que fala sem a menor preocupação em se contradizer, e do outro, alguém que não fala —, já que, na maior parte do tempo, cumpre justamente deixar a palavra àquele que ali está para alguma coisa; quando ele fala, supõe-se que esteja dizendo a verdade, mas não qualquer uma, e sim a verdade que é preciso que o analisante escute. Que é preciso que o analisante escute: para que? Para o que ele espera, a saber: se ver livre do sintoma.

O que é que pode supor que, por dizer, alguém se veja livre do sintoma? Isso supõe que o sintoma e essa espécie de intervenção do analista — me parece que é o mínimo que se possa aventar — são da mesma ordem. O sintoma, ele também diz alguma coisa. Ele diz, ele é uma outra forma de dizer a verdade; e o que, em suma, o analista faz é tentar fazer um pouco mais do que deslizar por cima. É justamente por isso que a análise, a teoria analítica usa um termo como “resistência”. O sintoma, isso resiste; não é algo que vai embora sozinho; mas apresentar uma análise como algo que seria um duelo também é totalmente contrário à verdade; é justamente por isso que eu — com o tempo, isso não veio de imediato — tentei construir alguma coisa que prestasse contas do que se passa (47) numa análise. Não tenho a menor “cosmovisão”, como se diz.[4] O mundo é essa conchinha encantadora na qual se coloca no centro esta pedra preciosa, esta coisa única que seria o homem. Ele deve ter (dado esse esquema) coisas que nele palpitam: um mundo interno. E então, o mundo seria um mundo externo. Não acredito de jeito nenhum que isso baste. Não acredito de jeito nenhum que haja um mundo interno reflexo do mundo externo, tampouco o contrário. Tentei formular alguma coisa que, incontestavelmente, supõe uma organização mais complicada. Se dizemos — nós, analistas — que há um inconsciente, é com base na experiência. A experiência consiste no seguinte: é que desde a origem há uma relação com “lalíngua”, que merece ser chamada, justificadamente, de “materna”, porque é pela mãe que a criança — se me permitem dizer assim — a recebe. Ela não a aprende. Há uma inclinação. É muito surpreendente ver como uma criança manipula muito cedo coisas tão notavelmente gramaticais quanto o uso das palavras “talvez” ou “ainda não”. É claro que ela escutou, mas que compreenda o sentido delas é algo que merece toda a nossa atenção.

Há na linguagem algo que é estruturado. Os linguistas se guarnecem nisso, em manifestar essa estrutura que se chama de “gramatical”. E que a criança esteja tão à vontade com isso, que tão cedo ela se familiarize com o uso de uma estrutura que — não foi à toa que a localizaram aí, mas de uma forma elaborada — é o que se chama de “figuras de retórica”, manifesta que não se ensina a gramática pra ela. Elabora-se a gramática a partir do que já funciona como fala. E isso não é o que há de mais característico. Se empreguei o termo: “o inconsciente é estruturado como uma linguagem”, é justamente porque quero sustentar que uma linguagem não é a linguagem. Há algo na linguagem já demasiado geral, demasiado lógico.

É todo o sistema que se apresenta como se fosse inato que a criança executa, a propósito de uma saída da mãe, com o enunciado que tanto impressionou Freud — aquele com um dos netos dele —, o enunciado Fort-Da. É aí que tudo se insere. Esse Fort-Da já é uma figura de retórica.

Alguém me deixou bastante surpreso por ter me citado, porque sequer sabia que ele me conhecia — ele obviamente me conhece (48) por meio de Paul de Man: Paul de Man, que me recebeu em Yale; Paul de Man, a quem, é claro, só posso agradecer por todo o cuidado que despendeu pra garantir minha chegada às Américas —; mas, mesmo assim, fiquei surpreso com o fato de que tantas pessoas, afinal, dizem certas coisas que não estão tão distantes do que eu digo … Acontece em vários lugares uma espécie de pequeno turbilhão, uma maneira de dizer que é o que eu chamo de “estilo”. Não tenho “cosmovisão”, mas tenho um estilo; um estilo que, naturalmente, não é totalmente fácil, mas aí está todo o problema. O que é um estilo? O que é uma coisa? O que é a forma como um estilo se situa, se caracteriza? Eu, na época em que falava somente com camaradas, o que era mais natural era dizer “não é bem isso”; e se aquilo que escrevi depois de ter dito… se aquilo que eu escrevi, elaborando o que eu disse, tem um carimbo, é o de marcar que tento chegar o mais perto possível do que é “bem isso”. É claro, não é fácil; não é fácil partir, como fazem por exemplo os estruturalistas, de uma divisão entre natureza e cultura. De minha parte, a cultura foi o que tentei esquartejar na forma de quatro discursos, mas é claro que isso não é limitante. É o discurso que flutua, que sobrenada na superfície da nossa política; digo, da nossa forma de conceber um determinado laço social. Se o laço era puramente político, nós acrescentamos outra coisa. Acrescentamos o discurso que se chama “universitário”, o discurso que se chama “científico”, que não se confundem, contrariamente ao que se imagina. O discurso científico, não é à toa que, no campo universitário, lhe reservam faculdades especiais. Afastam-no, mas não é à toa. Eu mostrei em algum lugar que há uma relação, que não é anódina, entre o discurso científico e o discurso histérico. Isso pode parecer bizarro — num certo encadeamento próximo de certas funções que defini empregando um certo S1 e um certo S2, que não têm a mesma função, e também um certo S que chamo de “sujeito” e um certo objeto (a), numa certa ordem de rotação próxima dessas quatro funções —, o discurso científico não se distingue do discurso histérico, a não ser pela ordem na qual tudo isso está distribuído.

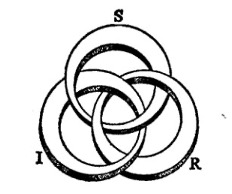

(49) Tudo isso desembocou em algo que se pode desenhar empregando várias cores diferentes. Acreditei poder ligar o simbólico (este aqui, o arbitrário), o real e o imaginário.

Como é que pode — tendo distinguido esse simbólico, esse imaginário e esse real, e tendo-os especificado com base no fato de que o simbólico é o nosso elo com a linguagem — ser com base nessa distinção que somos seres falantes? É um círculo vicioso dizer que somos seres falantes. Somos “falasseres”, palavra pela qual é vantajoso substituir o inconsciente, equivocando com o falatório, de um lado, e com o fato de que é da linguagem que puxamos essa loucura de que há ser: porque é claro que acreditamos nisso, acreditamos nisso por causa de tudo o que parece constituir substância; mas em que isso é ser, afora o fato de que a linguagem usa o verbo “ser”? Ela usa o verbo “ser”, mas moderadamente. O homem poderia dizer que ele é um corpo, e isso seria muito sensato, pois é evidente que o fato de que ele consiste num corpo é o que ele tem de mais certo. Emitiram-se algumas dúvidas sobre a existência de um mundo externo em nome do fato de que, afinal, dele só temos percepções, mas é suficiente criar (como eu mesmo fiz há pouco), criar um galo ao trombar com algo duro pra que fique totalmente manifesto que há coisas que resistem, que há coisas que não se deslocam tão facilmente; em contrapartida, isso em que o homem insiste é não que ele é um corpo, mas sim, como ele se exprime (aí está uma coisa impressionante), que ele tem um.

Em nome de que ele pode dizer que tem um corpo? Em nome de ele o tratar de qualquer jeito, de o tratar feito mobília. Ele o coloca em vagões, por exemplo, e ali se deixa arrastar. Também era verdade, porém, que isso já estava querendo começar (50) quando ele o colocava em charretes. Então, gostaria de dizer que essa história de falasser vai ao encontro dessa outra apreensão do corpo, e isso não acontece sem mais nem menos. Estou querendo dizer que um corpo tem uma outra forma de consistir que não aquela que designei sob uma forma falada, sob a forma do inconsciente, na medida em que é da fala como tal que ele surge. São marcas das quais vemos o rastro naquilo que é inconsciente. São marcas que são aquelas deixadas por uma certa forma de ter relação com um saber, que constitui a substância fundamental do que é inconsciente. O inconsciente, nós imaginamos que é algo como um instinto, mas não é verdade. Carecemos totalmente de instinto, e a forma como reagimos está ligada não a um instinto, mas a um determinado saber veiculado não tanto por palavras, mas pelo que chamo de “significantes”. Significantes são aquilo que diz; são uma retórica, é claro, muito mais profunda; são o que se presta ao equívoco. A interpretação deve sempre — para o analista — levar em conta o fato de que, no que é dito, há o sonoro, e que esse sonoro deve estar em consonância com o que é inconsciente.

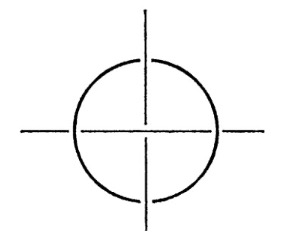

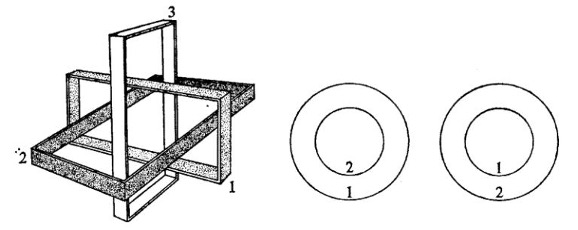

Há algo importante nessa forma de representar o elo — o elo do simbólico, do imaginário e do real —, e a questão é a seguinte. É que não é necessariamente de forma planificada que devemos colocar esses três termos. O corpo, é claro, também tem forma, uma forma que acreditamos ser esférica; mas devemos também saber desenhar as coisas de outro modo.

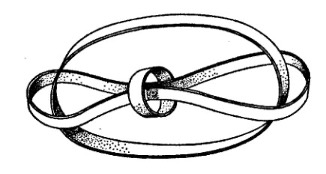

Como veem, é notável que, para um objeto que me é tão familiar quanto os senhores podem (51) imaginar que me seja essa forma de desenhar o nó… que eu seja forçado a guardar um papelzinho. Quer dizer que não é tão natural desenhar isso assim.

Isto aqui é, portanto, um nó.

Espero que todos estejam vendo que isso dá nó. O que isso quer dizer? Quer dizer que, aos olhos dessa referência à esfera, 1 envolve 2. O 1 em relação ao 2, pode-se muito exatamente fazer com que ele o volteie, assim como se pode fazer com o que o 1 se faça voltear pelo 2. Mas o que quer dizer o fato de que o 3 esteja disposto dessa forma aqui? Ele está disposto de uma forma que é tornada sensível por essa maneira de dispor o que na ocasião chamamos de a esfera e a cruz — tirante o fato de que não é uma esfera, mas uma rodela. Uma rodela não é, de jeito nenhum, a mesma coisa que uma esfera. Suponham que eu aperte isto no meio e vamos obter o seguinte, que é uma forma a mais do que podemos enunciar como sendo um nó borromeano.

Quero dizer que, de qualquer forma que o número 3 aqui envolva o 1, ele é envolto pelo outro, mas é envolto pelo outro numa terceira dimensão. Contrariamente ao que se imagina — nós que somos ambiciosos e que passamos o nosso tempo a sonhar com uma quarta —, faríamos melhor em (52) pensar no peso que a diz-mensão terceira tem (aquela que descrevi há pouco). Seria preciso se maravilhar com a terceira antes de fazer mais uma. Não há nada mais fácil do que fazer mais uma. Quando elas estão todas separadas, a saber, se supomos três círculos… todos se afastando à deriva, basta fazer um quarto; basta anexar a ele um círculo de uma forma que constitua uma rodela para que tornemos a encontrar o que constitui a consistência desses círculos.

Depois de lhes ter fornecido desses nós o dado que desemboca nessa noção de que não há espaço, de que só há nós — ou, mais exatamente, de que é em função dos nós que pensamos o espaço —, agora, já que não estou terminando tarde demais…, ficaria feliz em ouvir as perguntas dos senhores…

[1] Do grego ἐπιθυμία [epitimia]: desejo intenso, anseio, paixão. Na medicina: o desejo que sentem as gestantes. (N. do T.)

[2] O volume havia sido publicado em francês naquele mesmo ano. Cf. J. Lacan ([1953-54]1975) O seminário, livro 1: Os escritos técnicos de Freud. Trad. B. Milan. Rio de Janeiro: Zahar, 1986. (N. do T.)

[3] Referência a Jacques-Allain Miller (1944-), casado com Judith Miller (1941-2017), que era filha de Lacan com Sylvia Bataille (1908-1993). (N. do T.)

[4] No original, “conception du monde”. Expressão francesa que comumente traduz o termo alemão Weltanschauung (visão de mundo, cosmovisão). Cf. S Freud (1933) “Novas conferências introdutórias à psicanálise” In: Obras completas, vol. 18: “O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias à psicanálise e outros textos”. Trad. P. C. de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. (N. do T.)